Joseph Bouchette, cartographe de l’Empire britannique

L’œuvre de Bouchette - l’ensemble de ses travaux - s’inscrit dans le processus d’appropriation du territoire par l’Empire britannique, cela en étant en quelque sorte son principal « outil technique » ; c’est bien ce que notre étude cherche à démonter. Nous voulons mettre en lumière le lien qui s’articule entre l’État impérial et son agent royal qui reçoit le mandat d’observer et de représenter le territoire bas-canadien selon ses besoins.

Jérémie Lévesque-St-Louis présente une synthèse instructive et captivante sur la vie et les productions cartographiques de Joseph Bouchette (1774-1841), arpenteur général du Bas-Canada (1801-1840), sous le régime de l’Acte constitutionnel (1791-1840). Peu connu, ce personnage a tout de même joué un rôle clé dans l’histoire du Québec.

Dans son introduction, l’auteur spécifie les orientations générales de son étude : la reconnaissance territoriale britannique au lendemain de l’Acte constitutionnel et le rôle joué dans ce contexte impérial par l’arpenteur général Joseph Bouchette [JB]. Il précise que son étude détaillera les processus créatifs caractéristiques de l’œuvre de JB, écris, illustrations et cartes. La présentation des trois chapitres de son livre complète l’introduction.

Voyons le sommaire de chaque chapitre et les thèmes abordés dans chacun d’entre eux.

Le chapitre I esquisse un historique de l’arpentage en Amérique du Nord à l’époque de la colonisation, trace un portrait social et professionnel de JB, et présente une description générale des grandes réalisations topographiques du cartographe.

Ce chapitre s’attarde sur ces points particuliers : les buts de l’arpentage utilisé depuis l’Antiquité, notamment aux 17e et 18e siècles en Amérique du Nord; l’importance historique de l’arpenteur général Samuel Johannes Holland (1764-1801), oncle de JB; l’historiographie (succincte) consacrée à JB; les influences artistiques (François Baillargé et James Peachy) subies par JB; les liens de son père Jean-Baptiste Bouchette avec les autorités britanniques; le vaste et important réseau social de JB; les revenus et démêlés judiciaires (dettes) de JB; le contexte et la description des plus grandes productions cartographiques, les livres et cartes de 1815 et de 1831 de JB.

Le chapitre II est consacré aux dynamiques impériales de nature administrative, légale et économique en fonction du territoire colonial, ainsi qu’au rôle d’agent joué par JB dans l’appropriation de ce territoire par l’Empire britannique.

Ce chapitre s’attarde sur ces points particuliers : la genèse et les caractéristiques de l’Empire britannique; la politique d’accommodation envers la population canadienne conquise; les lois commerciales et la Guerre d’indépendance de treize colonies américaines; implication de JB dans les délimitations de la frontière entre les colonies britanniques et la République des États-Unis d’Amérique; l’arrivée massive de loyalistes; les implications politiques, démographiques, économiques et cartographiques de l’Acte constitutionnel de 1791; l’apport de JB dans l’aménagement (création et délimitation de cantons peuplés d’immigrants anglo-protestants) et l’exploitation (ressources naturelles) du territoire bas-canadien; l’effacement des populations autochtones; le réaménagement des structures administratives métropolitaines et coloniales; les commandes impériales envers ses administrateurs nord-américains.

Le chapitre III examine plus en profondeur les productions de JB et ses méthodes de travail, en particulier sur le terrain, ainsi que son rôle dans l’appropriation du territoire par les autorités britanniques.

Ce chapitre s’attarde sur ces points particuliers : l’homologation des propriétés foncières, tant privées que publiques; le cadre légal de l’arpentage arrêté en 1785; les interventions de JB dans des litiges fonciers dans des seigneuries (mesures françaises) et des cantons (mesures anglaises); la formation et l’engagement de nouveaux arpenteurs; la pratique de l’arpentage (instruments de mesure); le fonctionnement du bureau de l’arpenteur général (centre de communication, atelier de travail pour les arpenteurs et commis); la direction et la coordination du travail des arpenteurs assumées par JB; les instruments utilisés sur le terrain (chaîne, goniographe, théodolite); l’exemple d’un camp de base; l’implantation de nouveaux cantons pour étendre l’écoumène; les deux modèles de concessions des terres; des statistiques sur les immigrants; les ressources propres à favoriser le mercantilisme (agriculture, chanvre, bois) ; l’expansion du réseau de communication.

Dans sa conclusion, l’auteur souligne l’attachement personnel et professionnel de JB envers et au service de l’Empire britannique. « Par l’importance de sa fonction et l’ampleur de sa production écrite et cartographique, notre personnage est en soi un objet d’étude particulièrement riche, qui peut encore procurer un savoir historique pertinent. »

Préfacé par Dany Fougères, l’ouvrage contient également une table des matières, une liste des figures, des remerciements, une carte-bibliographie et une bibliographie.

Appréciation

Une étude originale et captivante sur l’appropriation du territoire laurentien par les autorités britanniques grâce au travail déterminant de l’arpenteur général Joseph Bouchette. À l’image de familles cartographiques françaises, comme celle des Cassini, l’auteur explique le contexte familial des cartographes canadiens aux 18e et 19e siècles. Un livre qui permet de découvrir et de connaître le métier d’arpenteur au 19e siècle. Un ouvrage qui suscitera sûrement de nouvelles recherches basées sur la riche documentation produite par Joseph Bouchette.

Soulignons également le style d’écriture limpide de Jérémie Lévesque-St-Louis et la mise en page exemplaire de l’ouvrage.

Référence

Lévesque-St-Louis, Jérémie. - Retracer le territoire, tracer le pays. L’arpenteur général Joseph Bouchette, 1791-1840. - Préface par Dany Fougères. - Québec : Les Presses de l’Université Laval (PUL), 2023. - xvi, 172 p. - (Autour de l’événement). - ISBN 978-2-7663-0280-2. - [Citations : p. 47, 162].

Remarque

Ce livre est basé sur les travaux de recherche de l’auteur dans le cadre de sa maîtrise en histoire à l’Université du Québec à Montréal (page 2, note 1) :

Lévesque-St-Louis, Jérémie, « Retracer le territoire, tracer le pays : l'arpenteur-général de la couronne britannique Joseph Bouchette et l'appropriation du territoire canadien (1791-1840) », Mémoire, Université du Québec à Montréal (UQAM), Maîtrise en histoire, 2021, 181 p. - [Version numérique].

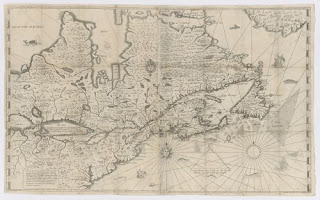

Carte

1815 - Bas-Canada (Joseph Bouchette) - BAnQ.

Un détail de cette planche est affiché sur la page de couverture; voir aussi La publication de 1815, p. 33-40.

Cette carte et d'autres cartes de Joseph Bouchette sont référencées dans le nouvel Atlas du Québec en Amérique et dans le monde. Ce livre numérique peut être consulté directement en ligne, sans téléchargement préalable.