Une histoire illustrée de l’astronomie

Les cartes du ciel sont aussi remplies de vie que n’importe quelle autre carte, et bien souvent d’une réalisation artistique sans égale.

L’introduction du livre d’Edward Brooke-Hitching, intitulée Une histoire du ciel, affiche d’abord une image du ciel nocturne publiée au 19e siècle, une citation de Ptolémée et cette question : Que savons-nous de la naissance de l’Univers ? Les diverses et successives conceptions de l’Univers sont ensuite succinctement présentées. Ce procédé littéraire nous introduit aux quatre parties de l’ouvrage : Le ciel de l’Antiquité, Le ciel du Moyen Âge, Le ciel et la science, Le ciel moderne. Comme l’ensemble du livre, l’introduction est richement illustrée.

Aperçu

Chaque partie commence par une introduction. Celle de la première partie présente ainsi le sujet du chapitre initial : « L’archéoastronomie désigne ce domaine d’études et doit être clairement différenciée des traditions savantes de l’astronomie antique qui suivirent. » Avant d’aborder l’Antiquité, l’auteur s’attarde à de récentes découvertes d’œuvres datant de la préhistoire : la salle des Taureaux (grotte de Lascaux) [1940], le monument de Warren Field (Écosse) [2004], le site de Stonehenge (Angleterre); le disque de Nebra (Allemagne) [1999]. Les interprétations hypothétiques de ces artefacts sont fascinantes.

Les chapitres suivants rapportent les mythes et connaissances astronomiques de plusieurs civilisations antiques. Au cours de l’exposé, les découvertes récentes de documents dans ces pays sont signalées et décrites : Mésopotamie, Chine, Égypte, Grèce, Inde. Quelques exemples : les journaux astronomiques Enuma Anu Elish [1849], dont la tablette de Vénus [1880], en Mésopotamie; le journal astronomique illustrée Manuscrit de soie [1973] et le plus ancien atlas céleste intitulé La carte de Dunhuang [1900], en Chine; le poème astronomique Phaenomena d’Aratus de Soles [adapté des écrits d’Eudoxe de Cnide], les commentaires d’Hipparque sur ce poème et l’Almageste de Claude Ptolémée, en Grèce; le Saṁgrahaṇīratna par Śrīcandra, en Inde.

La deuxième partie, Le ciel du Moyen Âge, porte sur l’astronomie islamique, européenne et méso-américaine à l’époque médiévale. La troisième partie, Le ciel et la science, présente la révolution copernicienne (conception héliocentrique de l’Univers) et ses suites au cours de la Renaissance, avec Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galilée, René Descartes, Johannes Hevelius, Isaac Newton et Edmond Haley. La dernière partie, Le ciel moderne, est consacrée à la période contemporaine et l’avènement de l’astrophysique. L’exposé de l’auteur signale en particulier ces personnes célèbres, avec de multiples illustrations : William et Caroline Herschell, John Herschell, Urbain Le Verrier, Percival Lowell, Annie Jump Cannon, Cecilia Payne-Gaposchkin, Alberet Einstein, Georges Lemaître, Edwin Hubble et Vera Robi.

La table des matières est insérée au début de l’ouvrage. Celui-ci est complété par un épilogue, une bibliographie sélective (ouvrages en français), un index (6 pages), les remerciements, les crédits images et cartes, la notice bibliothéconomique.

Appréciation

Ce livre encyclopédique se distingue par sa richesse iconographique et son exposé synthétique sur l’histoire de l’astronomie, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Par ailleurs, les légendes des illustrations (dont un très grand nombre de cartes) sont remarquables.

En terminant, citons un extrait de la conclusion de l’auteur : « L’histoire du ciel continue de se développer. Pour nous, qui vivons sans doute l’ère la plus gratifiante de notre espèce d’explorateurs, impossible de ne pas nous laisser embarquer par l’élan du progrès scientifique et l’exaltation de possibilités infinies. »

Références

Brooke-Hitching, Edward. – Une histoire du ciel. Une histoire illustrée de l’astronomie : cartes, mythes et découvertes de l’Univers. – Traduction par Fanny Bouilly. – Paris : Delachaux et Niéstlé, 2021. – 256 p. – ISBN 978-2-603-02842-1. – [Citations : p. 12, 19, 247]. – Bibliothèques de Montréal : 520.9 BRO.

Cette recension est affichée dans le livre numérique Astronomie et astrophysique.

Brooke-Hitching, Edward. – The Sky Atlas: The Greatest Maps, Myths and Discoveries of the Universe. – San Francisco : Chronicle Books, 2020. – 255 p. – ISBN 978-1-7972-0118-4. – BAnQ : 520.9 B8722s 2020.

Image

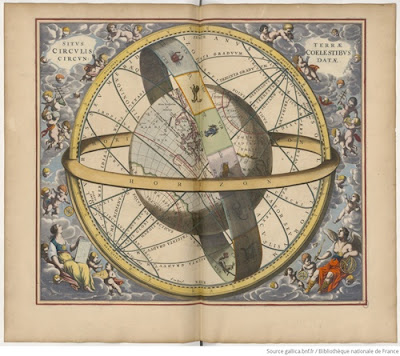

1661 – Harmonia macrocosmica – Andreas Cellarius (Gallica / BnF).

L’édition de 1660 de cette carte de l’Univers est reproduite aux pages 154-155; extrait de la légende : « cet ouvrage est communément reconnu comme le plus bel atlas céleste jamais réalisé. »

Sur la Toile

La plus ancienne carte d’étoiles connue (IRFU-CEA)

Les cartes du ciel du VIIe siècle de la dynastie Tang (Jean-Marc Bonnet-Bidaud, CEA)